La abundante presencia de corsarios con pabellón español en la isla de Santo Domingo se debió a factores económicos relacionados con el comercio, el más destacado la continua presencia de contrabandistas de otras naciones. Con el tratado de Utrecht, en 1715, se puso fin a un tiempo de abierta anarquía en el mar y en el Caribe se sentenció y persiguió el terrorismo de los piratas y filibusteros. El acuerdo alcanzado entre el imperio español y el británico, principal valedor de esta actividad durante el siglo XVII, fue a cambio del navío de permisión para comerciar legalmente en las colonias españolas y el contrato esclavista que los ingleses obtuvieron para la South Sea Company, ambos fueron los factores que le permitieron apoderarse legalmente de la mayor parte del comercio continental.

Para enfrentar este dominio mercante que prescindía de los españoles y era imposible de enfrentar por su naciente Armada, se produjo un proceso de privatización de las defensas costera a través de la concesión de patentes de corso para contrarrestar y combatir el comercio de protestantes, sefarditas y calvinistas. Fue un tiempo donde el corso fue ennoblecido y elevado al rango de actividad auxiliar de la marina. En realidad, se trató de un negocio audaz que procuraban un amplio margen de beneficios y atrajo a un sin número de empresarios temerarios que persiguieron y confiscaron cuanta embarcación enemiga contrabandeaba. Una actividad peligrosa que con éxito procuraba un rápido enriquecimiento.

Durante el siglo XVIII la Marina española apoyó un corso profesional asociado con la Corona. Al ser una actividad financiada por la iniciativa privada se logró mantener vigente incluso durante las numerosas contiendas imperiales desarrolladas en el siglo. Se dio cuerpo a un reglamento general que impulsaba con el premio otorgado por la la presa y procuraba la exención fiscal. De esta manera, la defensa del comercio se basó en un concierto legal entre la administración y empresarios privados.

La actividad de los corsarios fue entendida como justiciera y se amparaba en el derecho a represalia por el hurto a los propietarios legítimos. Ahora bien, los corsos asociados a la Corona se abstuvieron de atacar puertos extranjeros en los mares británicos, franceses y holandeses, y solo operaron en los territorios de la Monarquía; en realidad, como brazo auxiliar de la marina que llegó a obtener incluso fueros y privilegios. En la Guerra de Asiento entre 1739 y 1748, todavía con una armada joven en proceso de consolidación, la alianza privada demostró la eficacia como fuerza persuasiva, siendo cruciales en maniobras de desgaste contra el enemigo en las etapas de grandes desafíos.

En el puerto de Santo Domingo durante la segunda mitad del siglo XVIII, como afirma Rodríguez Treviño, el corso se volvió una actividad que permitió el rápido ascenso social ya que acarreaba consigo dos grandes beneficios. En primer lugar, un reconocimiento militar que ennoblecía, y segundo, una oportunidad de obtener grandes beneficios económico. Ambos factores combinados ayudaron a romper resquicios sociales y permitió a estos hombres, con el reconocimiento de su labor, resquebrajar la realidad estamental. Por ello, obtener patentes de corso era un negocio atractivo pesar de la peligrosidad que conllevaba porque apresar buques enemigos acarreaba riesgo y violencia.

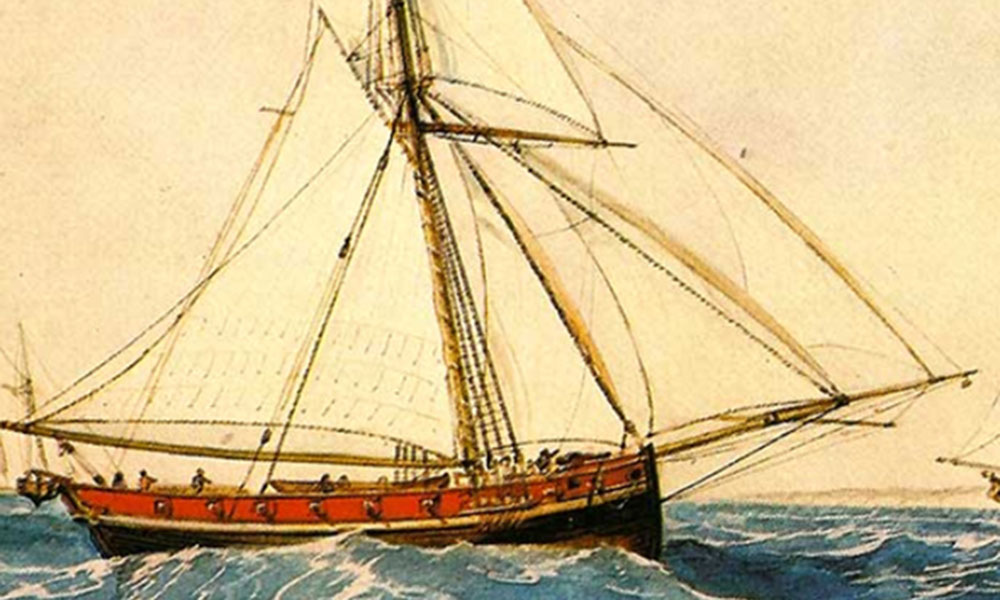

Un ejemplo fue Domingo Lorenzo Zevallos vecino y corsario de Santo Domingo. Su origen parece ser canario. El año de 1750 se hizo armador al crear una sociedad con otro vecino de la ciudad llamado Juan Beltrán. Lograron obtener una patente para la balandra El dichoso, que mantenía tripulación de veinte marineros la mayoría oriundos de la isla. Entre 1754 y 1760, gracias numerosas incautaciones a embarcaciones enemigas y las jugosas ganancias obtenidas maximizó su inversión comprando dos nuevas balandras. Con las tres embarcaciones logró consolidar comercio regular con la ciudad puerto de Coro y las islas de Barlovento trasegando productos de la tierra y trayendo de vuelta todo tipo de víveres.

Su éxito como corsario le dio la oportunidad de amasar un gran patrimonio y ascender socialmente. Llegó a adquirir el cargo de Depositario General del Cabildo, cargo que posteriormente traspasó a su cuñado Miguel Bernardo Antonio Ferrer. Del mismo modo, se desempeñó en el cargo de registrador de hipotecas al que renunció posteriormente, antes de su muerte, en favor de su hijo Domingo Vicente Zevallos. Su riqueza le permitió poseer dos casas palacios en el centro de la ciudad colonial con varios esclavizados que atendían el servicio doméstico. Diversificó su riqueza adquiriendo una hacienda ganadera y un ingenio azucarero llamado La Venta. Contrajo matrimonio con Micaela Castro-Rivera y Urdaneta con cuya familia entró en el mundo agropecuario llevando a cabo exportaciones en la región del Caribe y directamente con la metrópoli.

Durante el siglo XVIII, desde una posición defensiva, los corsarios fueron para la Monarquía hispánica una fuerza especial para combatir el comercio ilícito. Una actividad respaldada por un complejo sistema legislativo y judicial que trajo beneficio tanto a los corsarios como al gobierno y a la población en general. Estos empresarios son un buen ejemplo de cómo los vecinos de Santo Domingo se adaptaron a las oportunidades que brindaba el imperio y dio paso a una época de prosperidad comercial sin precedentes durante la segunda mitad del siglo XVIII. Llegaron a ser tan célebres por sus acciones que fueron muy apreciados en toda la cuenca del Caribe e incluso en el golfo de México.