Desde los tiempos más viejos, sean faraónicos, persas, griegos, chinos o romanos, “el tiempo” ha sido la incógnita más difícil para los filósofos. Peor que la muerte, la dimensión del Universo o la energía del Sol, esa que es responsable del sístole y diástole.

Marcel Proust, el escritor francés (1871-1922) lo quiso resolver muy fácilmente en su novela “À la recherche du temps perdu” (En busca del tiempo perdido) que incluye su séptimo libro “Le temps retrouvé” (El tiempo reencontrado). Si él lo encontró o no, ya esas son otras quinientas.

Debió darle las gracias a Gustave Courbet quien impidió que el museo Le Louvre fuese incendiado por la muchedumbre de La Comuna en 1871, justo el año que él nació, cuando se quería borrar todo vestigio de la alta burguesía monárquica y con ello parte del universo vivido por Proust.

El pasado más antiguo lo posee cualquier piedra del patio de nuestras casas que testimonian las fundiciones de lava volcánica de hace millones de años, pero los periodos de existencia del ser humano quedaron plasmados en las obras de arte del que “Le Louvre” es celoso guardián, lo mismo que otros museos.

Con los ojos saltones y a media asta, cara de niño que lo tiene todo y una cabeza repleta de curiosidad y admiración por la pintura, Proust se escapaba para penetrar los inmensos pasillos del museo que se alarga al lado del Sena, pero del otro lado, detrás de la Torre Eiffel, en el famoso “arrondissement XVl” no lejos del Museo Marmottan de Monet y la casa de Balzac. Jovencito se iba corriendo por la inmensa avenida Foch hasta allí.

¿Qué ventaja tiene París, con su proustismo? Que existe un cuidado del patrimonio, una valorización de la huella de identidad dejada en espacios que nos permiten encontrar parte del tiempo que se perdió o más bien, que nos perdimos. La casa Marmottan de Monet, la de Víctor Hugo, los talleres de “La Ruche” donde pintaron Chagall, Picasso, o el taller de Delacroix, el de Modigliani en Montparnasse, el de Rodin, el de Brancusi reproducido al lado del Pompidou, testimonian esos recuerdos que buscó Proust y que se recobraron.

¿En qué calle de Santiago vivió Ulises Francisco Espaillat, Ercilia Pepín, Bonó, Alix, Louis Bogaert, Los hermanos Palmer, el Dr. Jiménez, Alfonso Aguayo…? La desaparición del patrimonio cultural, es el “tiempo perdido” del que habla Proust.

A pesar de su fragilidad asmática no se perdía, por nada del mundo, los salones de exposiciones y los encuentros literarios de los que, con su fina observación fue acumulando todos los detalles del comportamiento humano como si fuese a elaborar la gran tesis de Psicología, por encima del mismo Freud, más que preparar su artillería para cuando se decidiera a sentarse a escribir, de un jalón, “trancao a jacha y machete”, su gran obra literaria, que cuesta leer, a menos que uno se deleite con la lectura y no con el final feliz.

El Edipo que vivió terminó cuando su madre ya no lo llamaría “mon petit loup” ni de ninguna manera. Es 1905 y ahora sin madre le coge con querer recordarlo todo, huérfano de todo, como si ese pasado fuera la esencia de su existencia, mucho más importante que su vida misma.

La magdalena mojada en café, le evoca pasajes ido como nos ocurre con las casas antiguas donde vivieran amigos de nuestra infancia y juventud y que con tan solo verlas viajamos, al tiro, a aquellos momentos. En francés, “mojar la magdalena” equivale a evocar la nostalgia. Conocemos aquí la magdalena como esa galletica cargada de azúcar y mantequilla con el nombre de “mantecado”.

Esa obsesión enferma lo lleva al deleite, el disfrute de escribir que él utilizó para revivir sus momentos que son eternos y que él atrapó para fijarlos, con tinta, en sus papeles desordenados y que resultaron ser, al final, siete novelas cargadas de detalles y de frases interminables que desafiaron su extensión “normal”, lo mismo que la cronología de sus eventos. Ese disfrute o descarga lo viviría Kafka años después, sin importarle su publicación.

Aunque aristócrata, Marcel no fue ajeno ni insensible al proceso injusto que vivió el soldado Dreyfuss al que acompañó en primera fila del tribunal, como para defenderlo junto al “J’accuse” de Emile Zola.

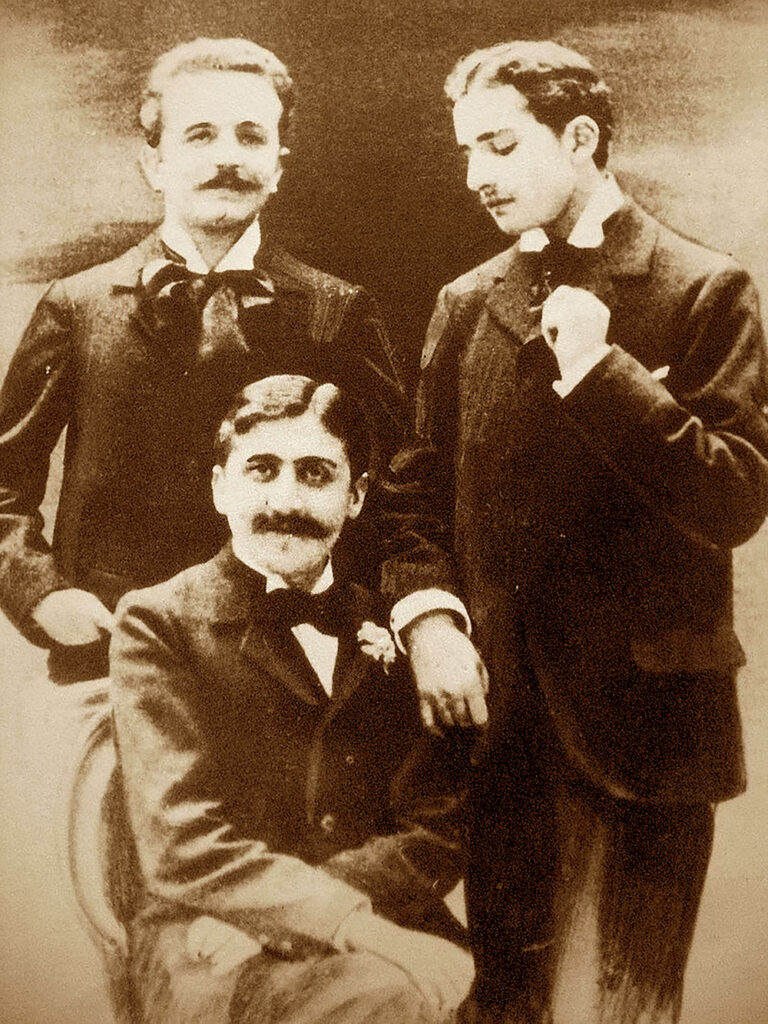

La rigidez de su padre y su ocupación, desde la Medicina para combatir el cólera, ambas, la enfermedad y las “rabiacas”, marcaron al “lobito” Proust con un asma y una homosexualidad que en ese entonces se condenaba no solamente con “cortás de ojo”, aunque mejor lo explicaría Oscar Wilde que lo sufrió en cárcel propia.

Se conserva la cama, que le sirvió de refugio, para atrincherarse, herméticamente y con precocidad premeditada, como si supiese que su vida sería corta. El Museo Carnavalet tiene otros muebles y el abrigo que lo ayudó a combatir el frio implacable.

Como Baudelaire, fue un amante perdido de la pintura, cuyas preferidas incluye en sus páginas y que el Louvre aprovecha para crear visitas guiadas.

Su novia, Marie de Bernardaky, solo le sirvió para tener que lamentarse por tanto tiempo perdido “con alguien a quien nunca amó”.

Su novio, Lucien Daudet, hijo del escritor Alphonse, fue el amor de su vida y parte de su pequeño universo en el que orbitaban George Seurat, Nicolas Poussain, Degas, el Conde de Montesquiou y otros artistas y escritores.

Quizás “L’oeuvre” que Zola escribió sobre la vida de un pintor fracasado, Claude Lantier, que no era más que “su amigo” Cezanne, le inspiraría, por la admiración que le tenía, a crear su propio pintor, Elstir, cuando ya se dispuso a transcribir sus pensamientos para convertirlos en una de las obras de la Literatura Universal más admirada, aunque maratónica como el Ulysses de Joyce y la tetralogía de El Cementerio de los Libros de Ruiz Zafón.

Al final, el tiempo ni se busca ni se reencuentra. Cada cual tiene el suyo propio que va, como en las ecuaciones diferenciales de Cálculo, de 0 a N, siendo N un número finito que solo sirve para vivirlo.