La parada en la estación Marte, de Santiago, le pareció interminable

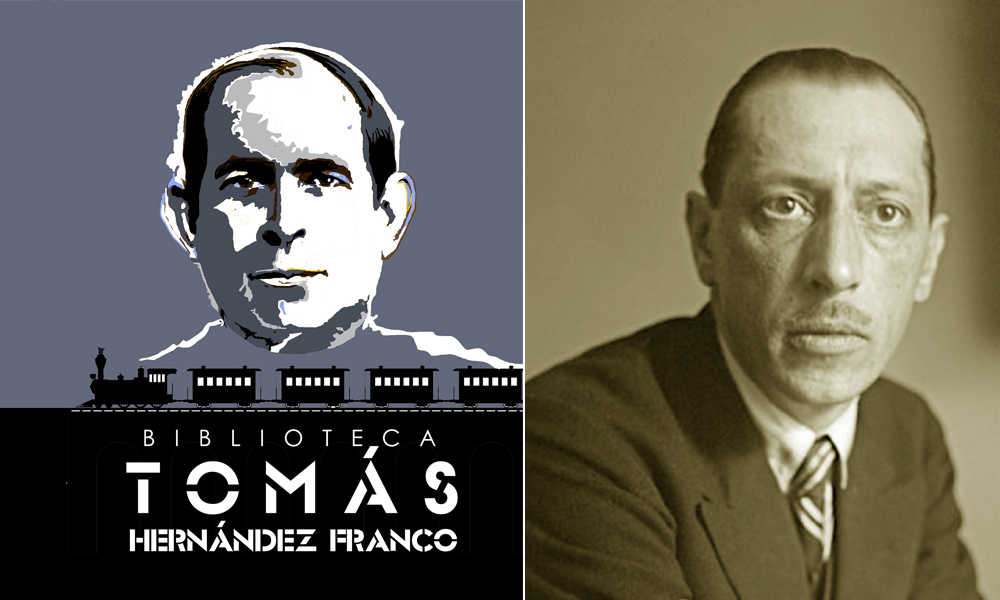

El París de 1929 era la bacanería perfecta, la libertad sin teoría ni pendejadas, real, vivida cada noche en cualquier cabaret, el Chat Noir, el Moulin Rouge, Moulin de la Gallette, Le Bar de Noirs, Chez Josephine, donde se presentaba la Baker en paños bananeros que probablemente fuesen el origen de la expresión despectiva a los países de América latina como “países bananeros” o “Républiques de Banane”. No se puede obviar, el más antiguo, en la calle Saules 22, antiguamente bautizado como el Cabaret de los Asesinos y luego El Lapin Agile de Frederic Gerard más conocido como Pére Fredé y su burro Loló. Es casi seguro que Tomás se cruzó allí con Apollinaire, Picasso, Max Jacob, Utrillo y tantos “vagos”. Allí reinaba la amistad sincera de compartir todo, como lo canta Aznavour en su “Bohéme”: el tabaco, el vino, los jamones, los tubos de pintura y “nuits blanches” oyendo poesía o las jabladurías interminables de Diego Rivera, superado solamente por Marco Herrera, si hubiese viajado en el tiempo. Compartían con las víctimas de la Guerra, las lecturas largas y eternas de Champfleury, de Víctor Hugo, de los rusos que eran traducidos por Olga, la mujer de Picasso, iban a los grandes palacios a deleitarse con música de verdad en los escenarios de ensueño, de acústica como si los carpinteros supieran de violines, o de piano. Igor Stravinsky, con cara de Federico Izquierdo, como si fueran gemelos, hacía gala de su destreza musical.

¿Quién iba a perder el tiempo leyendo leyes napoleónicas, más aburridas que una presentación de poemas de autopoetas, con un sentido policíaco de la vida?

La bohemia era vida, viajar al universo embriagado de alegría, abrir el corazón a cada puta como si fuera la primera luna de miel, sentirse entre hermanos, intercambiar poemas y dibujos, abrazarse, reír en complicidad como si el universo se redujera a ellos. Y así lo entendió Tomás el día que tuvo que partir y dejar el paraíso cuando La Parca amenazaba con embarcar a su madre, allá, alláaaaaaa, leeeeejos, en aquella islita que parecía un ombligo, después de dos botellas de un “bon Bordeaux Rouge”.

El barco se arrimó al puerto por el Ozama, la guardia vigilaba con los mismos ojos oscuros de siempre… buscaban al asesino que mató a bordo al ayudante del Capitán. Miraban con ojos de radiografía a cada pasajero que bajaba.

- Usted por aquí – le dijeron a Tomás que tenía el semblante de zombi y los ojos rodeados de una sombra negra, como de asaltante nocturno.

-¿Dónde estaba usted la noche del 20 de agosto? - En el barco.

- Claro, claro… ¿pero en qué parte del barco… en la fiesta, en la rampa, en su camerino?

- En el camerino de la hija del Capitán.

- Bien, bien… puede irse. En la pared, detrás del Sargento que interrogaba, Horacio sonreía con su barba presidencial retratado por Abelardo Rodríguez Urdaneta.

Tomás recogió la única maleta que lo acompañaba como una compañera de luna de miel , hizo un esfuerzo para levantarla, como hacen los actores de películas cuando cargan las suyas vacías y hacen creer lo contrario; salió de aquella cueva hedionda a peos de aguacate y a chiquero de chivo. Pasó por la Puerta de San Diego que sería famosa por una fotografía, varios años después, que tomó Conrado, y por la famosa Ceiba de Colón; caminó hasta la calle Separación, alquiló un cuarto al lado del Palacio de Borgella, se lavó la cara con agua salada que contenía una ponchera, se cambió de camisa, dejó sus cosas encima de la cama y se fue a caminar, y, aunque Colón le indicaba otro rumbo, él sabía que los suyos estarían en el mismo bar de siempre. Allí empezó la nueva era con la cabeza llena de ilusión y alcohol y, ya no sabía, si estaba en Santo Domingo o en Montmartre. Solo pensaba en su Revolución, la más bella.

El tumbao de su sombrero le daba el aspecto perfecto de aquel personaje de historietas que hizo famoso al dibujante Jordi Bernet, un gangster despiadado y hábil para escaparse como un torpedo y, quizás, por eso mismo así lo nombraron, mas que Lucas Torelli.

Tenía la edad de un adolescente alegre, de pluma añeja, un conversador que no le hacían gracia los disparates soltados a quemarropa , ni las altanerías de los funcionarios que se creían dueños de todo, desde Alfonseca para abajo. Le molestaban los escritorsuchos que alababan a otros analfabetos como ellos.

Se fue en una goleta que le dio vuelta a la isla para llevarlo a Puerto Plata. Admiró los cocotales del Este, la virginidad de aquellos bosques que resistían desde Osorio y sus devastaciones.

El Sol quemaba y hacía que pisara su propia sombra, se apresuraba al anden donde ya fumaban los primeros vapores del trencito que cargaría con él hasta el mismo pueblo que lo vio nacer. Atravesó lomas y cruzó sus entrañas en Altamira, gozó del adorno de las palmeras. Los puntos negros lejanos en los arrozales confirmaban que había dos pueblos en una misma isla.

La parada en la Estación Marte de Santiago le pareció interminable, de su asiento no se movió. Sacó dos hojas dobladas de un periódico que hablaba de la muerte de Modigliani fechado en el 1920, que le dio tiempo para leerlo varias veces con el solo descanso de alguna mirada al barrio del frente, de habitantes callados, de recuerdos petrificados en esculturas de mármol que pretendían eternizar el breve paso casual de los mortales, fueran héroes, villanos o curas. El humo servía de cortina que impedía cualquier particular recuerdo de algún familiar o amigo. El tren se movió y las ruedas empujaban el lodo que cubría los rieles. Se oía el pito de despedida y ya no se podía apreciar, más que la silueta de los almacenes, en aquel vapor de olor a carbón de cambrón mezclado con tabaco que lo adormeció hasta que se detuvo en la Estación de su Pajisa Aldea.

Nadie lo esperaba, nadie sabía de su regreso y nadie lo reconocía con semejante toque francés a su elegancia de 25 años.

Nada había cambiado. La Capilla Santa Ana seguía en el mismo lugar custodiada por cojos, tuertos, tullíos, ñecos, sebos, muchos locos y viejos decrépitos que rogaban una limosna “por el amoi de Dio”. Los marchantes en burro pasaban con la misma rutina de añales y él, cansado del viaje, entró en una pulpería donde todos los chismosos pararon de hablar cuando él se paró en la puerta.

- Un trago y no guarde la botella. Al primero le siguieron todos los que quedaron en el verdoso envase que decía “Beltrán, el mejor ron”, como si fueran los vagones del ferrocarril que perseguían el cabezote con su turbina de agua ardiendo.

Caminó hasta su casa, saludó sus samanes y sintió que estaba en su pueblo. - Papá, el título de Derecho te lo debo… soy escritor. Se fueron a caballo para la loma desde donde se veían los hombres como hormigas.

Bohemia

La bohemia era vida, viajar al universo embriagado de alegría, abrir el corazón a cada puta como si fuera la primera luna de miel…”